[fusion_builder_container hundred_percent=»no» equal_height_columns=»no» menu_anchor=»» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» class=»» id=»» background_color=»» background_image=»» background_position=»center center» background_repeat=»no-repeat» fade=»no» background_parallax=»none» parallax_speed=»0.3″ video_mp4=»» video_webm=»» video_ogv=»» video_url=»» video_aspect_ratio=»16:9″ video_loop=»yes» video_mute=»yes» overlay_color=»» video_preview_image=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» padding_top=»» padding_bottom=»» padding_left=»» padding_right=»»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ layout=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» border_position=»all» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding_top=»» padding_right=»» padding_bottom=»» padding_left=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»small-visibility,medium-visibility,large-visibility» center_content=»no» last=»no» min_height=»» hover_type=»none» link=»»][fusion_text]

Por Drew Pendergrass y Troy Vettese.

Este texto fue publicado originalmente en la revista Jacobin Magazine con el título «The Climate Crisis and COVID-19 Are Inseparable».

En el siglo XVIII, Edward Jenner, el inventor de la primera vacuna, se enfrentó a una crisis parecida a la actual —un mundo deshecho por la enfermedad—. Lo que él estudió no fue el coronavirus, sino la viruela, una enfermedad con una tasa de mortalidad de entre el 20% y el 60% en el Viejo Mundo, y aún mayor en el Nuevo Mundo.

Observador perspicaz y exitoso ornitólogo, Jenner entendió que las epidemias no son crisis atemporales e inevitables, sino que más bien surgen del creciente entrecruzamiento de la civilización con la naturaleza. Patógenos como el SARS-CoV-2 se denominan «zoonosis» debido a sus orígenes como enfermedades animales. «La desviación del Hombre de donde fue colocado por la Naturaleza originalmente ha demostrado ser una prolífica fuente de enfermedades —así empezaba Jenner su tratado de 1798 sobre sus experimentos con vacunas—. Se ha familiarizado con una gran cantidad de animales, que podrían no ser sus compañeros originales».

No son muchos los analistas que comparten la idea de Jenner respecto a la fuerte relación entre la salud pública y la más amplia crisis ecológica. Mientras que la derecha recurre a tácticas xenófobas como el chivo expiatorio de los mercados chinos, la izquierda tiende a enfatizar la torpeza de las respuestas gubernamentales, la necesidad de una sanidad universal, o quizá la poco habitual crítica a la ganadería industrial. Demasiado a menudo, sin embargo, estos debates asumen que la zoonosis es un fenómeno inevitable cuyas causas no nos conciernen.

Si bien efectivamente hay problemas urgentes que necesitan ser resueltos inmediatamente, también es necesaria una mejor comprensión del origen del SARS-CoV-2. Para ello, es preciso abordar la crisis ecológica como un todo, porque todos sus rasgos —desde la extinción al cambio climático— tienen el potencial de producir más enfermedades. A pesar del uso caprichoso de conceptos como Antropoceno, la implicación de la izquierda respecto a las ciencias naturales sigue siendo limitada. Esta disyuntiva es particularmente chocante teniendo en cuenta la fuerte relación entre científicos y socialistas a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Si se quiere seguir los desarrollos científicos actuales, pronto va a quedar claro que la deteriorada condición de la biosfera necesita una forma nueva de socialismo en la que las políticas alimentarias y energéticas no sean marginales, sino que sean centrales.

La nueva Edad de Piedra

Los epidemiólogos dividen la historia de las enfermedades infecciosas en tres grandes épocas. La primera empieza hace diez mil años, cuando da comienzo la agricultura neolítica. Los rebaños domesticados, en estrecho contacto con los humanos, crearon las condiciones para que hubiera nuevas enfermedades que saltaran entre especies con una frecuencia que era imposible en sociedades cazadoras-recolectoras. La segunda es la breve era moderna del rápido progreso científico, entre los años cincuenta del siglo XIX y los setenta del XX. El epidemiólogo Rudolf Virchow, de la tradición científica iniciada por Jenner, acuñó el término zoonosis y defendía que la salud humana y la veterinaria deberían estudiarse juntas como una sola medicina o, como se llama actualmente, «medicina planetaria» y «una sola salud». Los avances médicos en el siglo XX dieron lugar a nuevas vacunas y antibióticos milagrosos que salvaron millones de vidas. Pero ahí también terminó la modernidad. La tercera era zoonótica empezó en los años ochenta del siglo XX, la época oscura por la que penamos actualmente, marcada por la emergencia sin precedentes de una nueva enfermedad.

No es mera casualidad que este último periodo coincida con el de las fuerzas que definen la posmodernidad: cadenas globalizadas de mercancías, ascendencia del neoliberalismo, agotamiento de los recursos naturales en las metrópolis, el auge de las compañías multinacionales monopolísticas, la desindustrialización del norte global y el rápido pero desigual desarrollo del sur.

El comercio de animales exóticos —ya sea en Wuhan o en África Occidental— no puede entenderse al margen de estas tendencias. En origen el SARS-CoV-2 podría haber sido una enfermedad de un murciélago o un pangolín que hubiese pasado a un animal intermediario, donde se hubiera recombinado y se hubiese vuelto infeccioso para los humanos. El comercio de animales exóticos es crucial, porque pone no solo a los humanos en contacto directo con animales salvajes, sino también a diversas especies que en la naturaleza nunca se habrían juntado. ¿Cómo ocurre esto, si hasta los años setenta China fue famosa por sus milenarias prácticas agrícolas sostenibles? Todo empezó a cambiar en los noventa, cuando el país adoptó un sistema alimentario industrial basado en la carne. Los pequeños granjeros no pudieron competir con las fábricas, así que el Gobierno les animó a entrar en el comercio de animales salvajes, incluso aunque esto haya dado lugar a problemas como el SARS en 2003, un coronavirus que saltó de los murciélagos a las jinetas y de ahí a los humanos.

Por todo el mundo tienen lugar fenómenos parecidos, allá donde las fuerzas del mercado y la política estatal lleven a los pobres a situaciones desesperadas, lo que da lugar a la rápida desestabilización de los ecosistemas locales. Cuando los barcos pesqueros europeos invadieron los caladeros de la costa occidental africana, los habitantes del lugar tuvieron que recurrir a la carne de animales salvajes para obtener proteína de manera asequible. Estos sistemas alimentarios transnacionales y desiguales han contribuido no solo a la extinción masiva, con la desaparición de especies de vertebrados a un ritmo mil veces superior al normal, sino también a nuevas zoonosis, como las provocadas por el virus del Ébola o el VIH. Las carreteras que se han construido para extender el alcance de las empresas mineras, petroleras y madereras han permitido a los cazadores llegar a regiones boscosas previamente inaccesibles y esto ha puesto a los humanos en un contacto muy estrecho con la vida salvaje. Solo en la cuenca del Congo se cazan al año más quinientos millones de animales, a menudo para dar de comer a los mineros. Por supuesto, el comercio de animales salvajes también incluye el norte global. Los «ecoturistas», al viajar, han contagiado a los primates el sarampión, la polio y la tuberculosis. Los cuidadores de zoos y laboratorios tienen muchas más probabilidades de contraer espumavirus. El comercio de mascotas exóticas pudo dar al virus del Nilo Occidental vía libre en su camino hacia Norteamérica, donde ha acabado con especies de aves autóctonas y ha matado a más de 2.300 personas.

Hay una crítica estrecha del comercio de animales exóticos que pasa por alto su relación con el destino del campesinado mundial, una clase social devastada por la agricultura industrial. Incluso un vistazo rápido a la economía de la carne de animales salvajes muestra que no podemos proteger la vida salvaje sin deshacernos de las granjas industriales, lo cual también implica que no haya más carne barata.

Quizás la idea más importante que los socialistas podemos extraer de la salud planetaria es que el desafío de las nuevas zoonosis es inseparable de la más amplia crisis medioambiental. Esto significa que hay una única crisis medioambiental. Si dividimos el problema en asuntos menores, como el cambio climático, la expansión urbana, la extinción masiva, la desertización causada por los fertilizantes, las enfermedades no transmisibles y las epidemias, es por falta de imaginación.

La ciencia que hay tras cada uno de estos fenómenos es complicada, pero el mensaje general es simple: cuanto menos espacio deje la humanidad a la naturaleza, más problemas medioambientales habrá —incluyendo zoonosis nuevas y letales—. Hacer referencia al «Antropoceno» es una forma de encapsular la escala del problema, pero resulta demasiado descriptivo cuando necesitamos conceptos analíticos para entender por qué hemos entrado en una nueva era geológica. Aquí hay un área donde la izquierda puede ser útil y ofrecer a los científicos y a toda la sociedad conceptos capaces de establecer un marco unitario para la crisis medioambiental. Mejor que hablar de «Antropoceno», podemos desempolvar aquella antigua píldora marxista: la humanización de la naturaleza.

El espíritu del mundo y los duendes del bosque

La «humanización de la naturaleza» es una idea original de Hegel, que consideraba la alienación de la humanidad con respecto de la naturaleza el quid de la historia mundial. Se entendía el trabajo como el proceso que reconciliaba ambos aspectos e infundía a la naturaleza consciencia humana. A grandes rasgos, en lugar de tomar nuestra comida directamente de la naturaleza, como hacen los animales, los humanos utilizamos herramientas con las que guiar los flujos naturales para producir granos y ganado. Podríamos extender la lógica de Hegel para decir que buena parte de la humanización de la naturaleza es por tanto la historia del «cambio en el uso de la tierra», como diría el IPCC.

Karl Marx hizo uso del concepto de Hegel y reconoció el proceso como una expresión de la naturaleza humana (nuestro «ser genérico»). Sin embargo, a diferencia de Hegel, Marx entendía que la humanización de la naturaleza había sido distorsionada bajo el capitalismo por el divorcio entre la inconsciencia del capital y la consciencia humana. Para Marx, el capital solo busca expandirse. El individuo capitalista es el «capital personificado»; aunque «dotado de consciencia y deseo», decía, su libertad está limitada, inclinada hacia el objetivo único de la acumulación de capital. Lo vemos hoy: la CEO de una empresa puede ser una amante de la naturaleza, pero no puede invertir en tecnología cara y ecológica sin que su empresa se arruine por no conseguir la tasa de beneficio perseguida. El concepto de «humanización de la naturaleza», adaptado por Marx, explica por qué la sociedad puede percatarse de que se acerca al precipicio pero es incapaz de cambiar el rumbo, por qué la extracción de combustibles fósiles planificada excede dramáticamente los límites del Acuerdo de París. Los políticos pueden decir una cosa, e incluso plasmarla en un tratado, pero en nuestro sistema económico actual es inconcebible «bajarla a la tierra».

Como concepto, la «humanización de la naturaleza» es útil —de hecho más que el de «Antropoceno»— porque subraya que el capitalismo es fundamentalmente un proyecto que consiste en una reorganización de la naturaleza de manera distinta a la de otros periodos históricos y que, en último término, conducirá a la catástrofe porque el capital es una fuerza insensata que ignora que está destruyendo la biosfera. Ante este proceso, pues, hemos de controlar de modo consciente la economía al tiempo que le damos a la naturaleza el espacio que necesita para funcionar.

Como socialistas, no solo hemos de enfrentarnos a la capitalización de la naturaleza allá donde sea posible, ya sean los incendios de la selva amazónica causados por los ganaderos o la construcción de nuevos oleoductos en Canadá para transportar petróleo no convencional. También deberíamos tener mucho cuidado con la humanización socialista de la naturaleza: el deseo de dominarla con fines izquierdistas. La fantasía de un control prometeico aún tiene mucho tirón en la izquierda, en particular entre quienes se adhieren al «comunismo lujoso totalmente automatizado» (Aaron Bastani, que apoya la carne de laboratorio y la resilvestración, es parcialmente una excepción en esta corriente).

Muy raramente los socialistas aplican sus elogiadas capacidades de crítica y sentido común científico cuando se sientan a comer. Está claro que Marx no era ecologista y, por tanto, a veces tenemos que pensar «contra él» para imaginar lo que podría ser el socialismo. Marx pudo acertar con la idea de que la historia empezó con el nacimiento de la agricultura, pero pasó por alto la aparición de su hermana gemela: la epidemia.

El nacimiento de la tragedia y la tuberculosis

Los científicos piensan que la mayoría de los patógenos humanos —quizá todos— son en última instancia zoonosis, que no tienen su origen en los albores de la especie humana, sino en un pasado relativamente más reciente. El sarampión probablemente es una evolución de la peste bovina de hace 7.000 años. La gripe pudo haber empezado hace 4.500 años con la domesticación de aves acuáticas. La especialidad de Jenner, la viruela, probablemente surgió hace 4.000 años en África Oriental cuando el virus de un jerbo saltó al camello, recién domesticado, y de ahí a los humanos. En el Nuevo Mundo, la práctica de la agricultura estaba muy generalizada, pero se domesticaba a muy pocos animales; esa es la razón por la que los pueblos indígenas vivían sin apenas enfermedades. Con la colonización, sin embargo, la cría de animales dio a los invasores europeos una ventaja epidemiológica y los pueblos indígenas estuvieron cada vez más expuestos al sarampión, el tifus, la tuberculosis y la viruela. La población del Nuevo Mundo era de entre cincuenta y cien millones en 1492 y cayó un 90% durante los siguientes siglos, en gran parte debido a las zoonosis del Viejo Mundo.

Durante un tiempo, pareció que los nuevos fármacos llegarían a contener eventualmente a los patógenos, del mismo modo en que el estado de bienestar había domado al capitalismo. En 1972, los autores de un libro de texto sobre enfermedades contagiosas creían que «la predicción más plausible sobre el futuro de las enfermedades contagiosas es que será algo muy aburrido». En 1975, el decano de la facultad de medicina de Yale predijo que ya no había «nuevas enfermedades por descubrir».

No había pasado más que un año cuando se identificó el virus del Ébola. Poco después, el editor del primer compendio autorizado sobre la nueva zoonosis avisaba: «Cuanto mayor sea el cambio medioambiental provocado por el ser humano, mayor será el riesgo de aparición de una zoonosis, nueva o vieja». El VIH hizo que el problema fuera aún más urgente. En los noventa, el campo de las «enfermedades infecciosas emergentes» pasó de ser una «mera curiosidad» a una disciplina extensa. Tras el susto de la gripe aviar H5N1 de 2005, el Gobierno de Estados Unidos dio inicio al programa PREDICT, que detectó cerca de mil nuevos virus en una década, incluyendo nuevas cepas del Ébola y de coronavirus. La administración Trump cerró el programa el año pasado.

Cualquier aspecto de la humanización de la naturaleza va a causar lo que los científicos llaman «contaminación por patógenos», la difusión de una enfermedad entre diferentes especies de animales. Las enfermedades como la de Lyme o la del Nilo Occidental proliferaron porque la reducción de la biodiversidad dio como resultado un crecimiento asimétrico de otras especies portadoras, como el ratón de pies blancos o los petirrojos. La deforestación y el cambio climático expanden el hábitat de los mosquitos, lo cual hace que el dengue, el virus de Zika, la malaria y otras enfermedades sean cada vez más comunes. La actual erupción de nuevas enfermedades es un problema no solo para los humanos, sino también para los animales. Por ejemplo, las nuevas enfermedades corales están relacionadas con la floración de algas y el cambio climático y los gatos han transmitido la toxoplasmosis a los delfines giradores y a las belugas.

La ganadería industrial ha sido la principal responsable de que volvamos a la edad de piedra de la salud pública. Ni siquiera los pingüinos emperadores de la Antártida están a salvo de este cambio de época. Ahora están plagados de bursitis, una enfermedad que surgió en los años ochenta de las entrañas de las grandes granjas industriales de aves de corral en la costa oriental estadounidense. El crecimiento de la industria de la ganadería, con unos cuatro mil millones de hectáreas, abarca el 40% de la superficie no habitable del planeta, lo que hace que sea la principal interfaz entre la humanidad y la naturaleza, y por tanto el primer portal para nuevas enfermedades.

La agricultura también ha cambiado cualitativamente. El capital genera una presión increíble para que se incremente la eficiencia de la producción alimentaria a expensas de la salud. El propio Marx criticó a Robert Bakewell, un famoso criador capitalista de del siglo XVIII, por reducir «el esqueleto de una oveja al mínimo requerido para su existencia». Bakewell, efectivamente, criaba a los animales con el fin de que tuvieran menos masa ósea para aumentar su voluminosa carne. A diferencia de muchos de sus epígonos, Marx se percató de que uno no necesita una teoría aislada para analizar los aspectos ecológicos del capitalismo, pues la mirada ciega del capital no veía la diferencia entre animales y máquinas.

Los Bakewell de hoy en día manipulan la genética animal para impulsar la producción de huevos o aumentar la carne de la pechuga, incluso al coste de sistemas inmunes debilitados. Las empresas crían animales genéticamente similares —incluso clones— en instalaciones masificadas vulnerables a los brotes. El uso generalizado de antibióticos puede mantener la enfermedad a raya (y acelerar las tasas de crecimiento de los animales), pero al coste de crear «superbacterias» como el MRSA, una bacteria que come carne y que ya es habitual en hospitales de todo el mundo. Incluso enfermedades provocadas por bacterias comunes, como las infecciones del tracto urinario, son cada vez más resistentes a tratamientos que hace una década habrían funcionado; cada año, unos 35.000 estadounidenses mueren por infecciones resistentes a los antibióticos. Se estima que el 71% de las chuletas de cerdo que se venden en los supermercados estadounidenses contienen bacterias resistentes a los antibióticos; el porcentaje para la carne de pavo es incluso mayor, un 79%.

El virus Nipah, identificado por primera vez en una ciudad malaya en 1998, muestra que las distintas ramificaciones de la crisis ecológica convergen para crear epidemias. Para aumentar beneficios, los granjeros habían plantado huertos de mangos junto a sus piaras de cerdos para poder utilizar el estiércol como fertilizante. La deforestación por la tala y quema había expulsado de su hábitat natural a los murciélagos de la fruta, que tuvieron que alojarse en árboles recién plantados, desde donde serían capaces de transmitir la enfermedad a las piaras y de ahí pasaría a las personas. Los murciélagos, además, eran más vulnerables a la enfermedad, dado que, por la fragmentación de su población, tan solo tienen una exposición esporádica. Lo que en su momento fue un virus inofensivo entre los murciélagos acabó causando severos problemas neurológicos en cerdos y humanos. El virus mató aproximadamente a un tercio de sus víctimas en Malasia, pero a siete décimas partes en un brote posterior en el Sudeste Asiático. Solo se detuvo su expansión tras una estricta cuarentena y el sacrificio de un millón de cerdos; no es casualidad que el brote partiera de la principal explotación porcina del país.

Liberemos la lenteja

Los epidemiólogos que trabajan con el acervo de la salud planetaria tienen claro lo que hay que hacer. Un corpus de investigaciones cada vez mayor sugiere que el cambio en el uso de la tierra es «el principal impulsor de las enfermedades infecciosas emergentes [EID por sus siglas en inglés] entre la vida salvaje, los animales domésticos y los humanos». De manera más específica, «la creciente demanda de carne y productos cárnicos por parte de la población humana ha dado lugar a un contacto sin precedentes entre humanos y animales». Parte de la solución ha de ser «la conservación de áreas ricas en diversidad de vida salvaje reduciendo la actividad antropogénica».

La Asociación Americana de Salud Pública ha pedido una moratoria a la ganadería industrial. En los inicios del brote del SARS de 2003, el boletín de la asociación publicó un editorial abogando por un cambio en «el modo en que los humanos tratan a los animales; básicamente, dejar de comerlos o, al menos, limitar radicalmente la cantidad de animales que se comen», como una medida básica de salud pública. «Un cambio así, si se adoptara o impusiera de manera suficiente, podría reducir el riesgo de una epidemia de gripe».

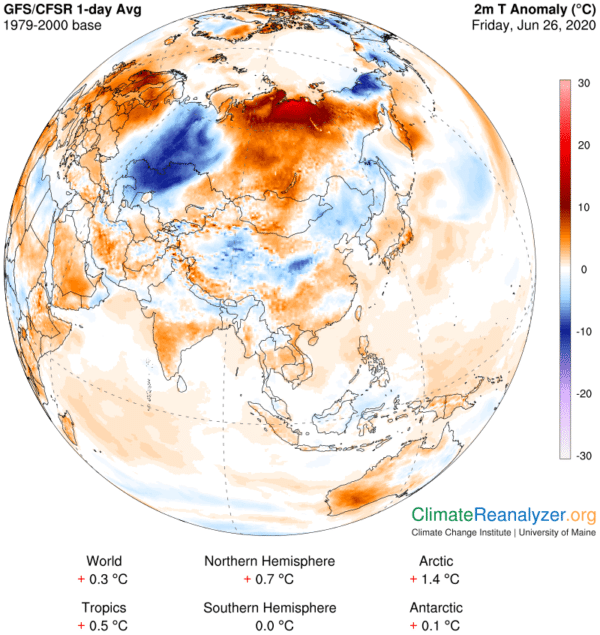

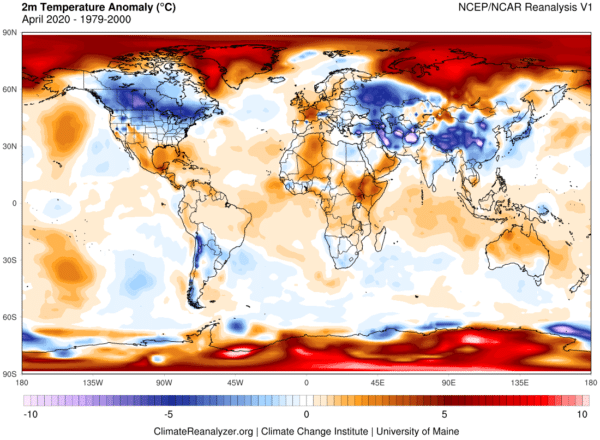

En estos momentos el planeta está siendo relativamente afortunado, dado que las cadenas de suministro de alimentos que sostienen la vida se han mantenido hasta ahora intactas, pero no hay garantía de que los desastres naturales vayan a espaciarse en el tiempo, especialmente con el cambio climático. Imagínese la emergencia que sería que simultáneamente hubiera enfermedades zoonóticas de aves acuáticas durante una gran inundación en el Sudeste asiático, al tiempo que una sequía arrasa las cosechas de las regiones productoras de grano. Un desastre de esta escala, que se hace más probable con cada molécula de CO2 que se emite a la atmósfera, con cada microbio que salta de un animal a un humano, con cada milímetro de aumento del nivel del mar, daría lugar a un sufrimiento extraordinario.

Para limitar el impacto de las futuras pandemias al tiempo que se pone freno a la extinción masiva y se mitiga el cambio climático, deberíamos luchar por reestructurar nuestros sistemas alimentarios y abandonar la producción de carne. El informe EAT-Lancet, escrito por treinta y siete académicos y científicos climáticos en nombre de una importante revista médica, defiende un aumento extraordinario en el consumo de verdura, fruta, granos saludables y proteínas vegetales y una reducción drástica en la carne y los lácteos.

Esas reducciones las asumirían sobre todo los ricos del carnívoro mundo desarrollado, los cuales comen dos o tres veces más carne que la media en los países pobres. Sin embargo, llegado un punto nuestro horizonte político debería imaginar dietas basadas en vegetales para casi todo el mundo. No son sostenibles las dietas que obligan a la deforestación a fin de ganar terreno para los pastos en algunas de las regiones más biodiversas de la Tierra, como la selva amazónica. Si la mayor parte de las sociedades fueran capaces de adoptar la dieta EAT-Lancet, se estima que se evitarían unos once millones de muertes al año; se evitaría la malnutrición y a la vez se minimizarían las principales enfermedades no transmisibles como la diabetes o los problemas cardiacos. Dejar de comer carne y resilvestrar vastas zonas del planeta —quizá incluso la mitad, como propone el controvertido conservacionista E. O. Wilson— debe formar parte del programa socialista.

Confiar en las vacunas, los antibióticos y los antivirales para lidiar con las futuras epidemias es como si para salvar del cambio climático nuestra sociedad basada en los combustibles fósiles confiásemos en la captura de dióxido de carbono o en la geoingeniería. Nunca cupo esperar que PREDICT fuera a detectar todos y cada uno de los brotes nuevos, incluso si no hubiera sido saboteado por el actual gobierno. El capitalismo no puede solucionar los problemas que genera; las grandes farmacéuticas invierten menos de lo que se debería en vacunas y antivirales porque los pingües beneficios se hallan en las enfermedades propias de la opulencia como la diabetes o la disfunción eréctil. Sin embargo, lo más preocupante es que los resultados también son esquivos incluso en campos bien financiados. La pandemia del VIH/SIDA, que ha matado a treinta y dos millones de personas, demuestra que no se pueden solucionar todas las enfermedades con una vacuna. Tras el brote del SARS en 2003, la OMS señaló que «mientras que la ciencia moderna tenía su rol moderno, ninguna de las herramientas técnicas modernas había tenido un papel relevante en el control del SARS; más importante en esa tarea fueron las estrategias del siglo XIX basadas en rastrear el contacto, en la cuarentena y en el aislamiento». Como socialistas, deberíamos pensar de manera estructural y ser escépticos respecto a las «soluciones» técnicas y a los parches —especialmente porque la eficacia de la medicina moderna parece estar menguando— y, en su lugar, dirigirnos directamente a la raíz del problema.

Ya debería estar claro que la humanización de la naturaleza no ha llevado a la reconciliación entre esta y la humanidad, sino más bien a la ruina de ambas. Deberíamos ser conscientes de los límites de la consciencia humana, de que nuestro bienestar está ligado a complejos sistemas naturales que nunca comprenderemos totalmente. En lugar de la inconsciencia de que el mercado dirija la naturaleza y la sociedad, la izquierda debe esforzarse por gestionar de modo consciente los asuntos humanos, pero tener humildad y dejar que la naturaleza sea salvaje. Esto no es una especie de necedad mística, sino un implacable análisis sobre cómo nos hemos metido en este embrollo.

Un nuevo socialismo construido a escala geológica ayudará a la ciencia a lograr lo que no puede conseguir por su cuenta. Para ello, necesitamos ver que las mismas fuerzas económicas tóxicas se hallan en el corazón tanto de las pandemias como del cambio climático. Los socialistas no podemos reconstruir el mundo hasta que no entendamos cómo se ha desbocado. Esta comprensión proviene no solo de la implicación en la ciencia, sino también de la crítica reflexiva. Como habría remarcado Jenner, el «amor por el esplendor» y «la indulgencia hacia el lujo» —ya sean la carne, la piel, las mascotas o los productos testados en animales— por parte de la izquierda han impedido ver su complicidad con la peligrosa devastación de la naturaleza.

DREW PENDERGRASS es doctorando en ingeniería medioambiental en la Universidad de Harvard. TROY VETTESE es historiador medioambiental y está cursando su posdoctorado en la Universidad de Harvard. Ambos autores publicarán el libro Half-Earth Socialism en la primavera de 2021.

La ilustración de cabecera es «Chicken Truck» (2008), de Sunaura Taylor. El texto ha sido traducido del inglés por Ramón Núñez Piñán.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]